今年も、残すところあとわずか。お正月飾りや鏡餅など、新年を迎える準備も忙しくなりましたね。

さて、みなさんは、毎年おせちをつくりますか?

我が家は、12月31日は毎年大騒ぎ。たくさんの親戚が挨拶にくるお正月にむけて、家族総出でおせちをつくっていました。

お煮しめや田づくり、たたきごぼう……おせちってどうしても色合いが沈みがち。

もっと華やかにしたいと思い、今年は縁起を担いだお野菜の飾り切りに挑戦してみようと思います。

みなさんのおせちの参考にしていただけたらうれしいです。

かぶ

かぶは、別名「かぶら」と呼ばれます。「かぶら」は、その昔、頭のことをあらわす言葉でした。人の上に立つ人のことを「かしら(頭)」と呼びますが、かしらを目指すようにと、武士の間で「かぶ」は縁起のよい食べ物とされてきました。

古来より、「邪気を祓う花」「吉祥の花」「長寿の花」などと言われてきた菊に見立てて、「菊花かぶ」をつくります。

つくりかた

1)かぶは上下を切り落とし、皮をむきます。

2)茎がついていた方を下にして置き、菜箸を添えます。

3)1mm幅ほどで、2/3くらいの深さまで、縦横に格子状の切り込みを入れます。薄く切ると、花が咲いたようにきれいに広がります。酢漬けにするなど、お好みの味付けで楽しんでください。今回は鷹の目の輪切りを飾りました。

ラディッシュ

ラディッシュも縁起のいい赤いお野菜。切れば、紅白にもなります。

鞠(まり)に見立てた飾り切りをします。長い糸を使って作られる鞠は、縁を結ぶ象徴とされ、「良縁が来るように」「円満な家庭を築けるように」という思いを込めて、着物の柄にも描かれてきました。

飾り切りをしたあと、酢漬けなどにしておせちに入れると、一気にお重が華やかになりますよ。

つくりかた

1)ラディッシュは葉を切り落とします。

2)葉がついていた方を下にして、頭部分に花になるように切り込みを入れていきます。

3)側面にも同じように花になるように切り込みを入れます。お好みの数だけ花の切り込みを入れてください。

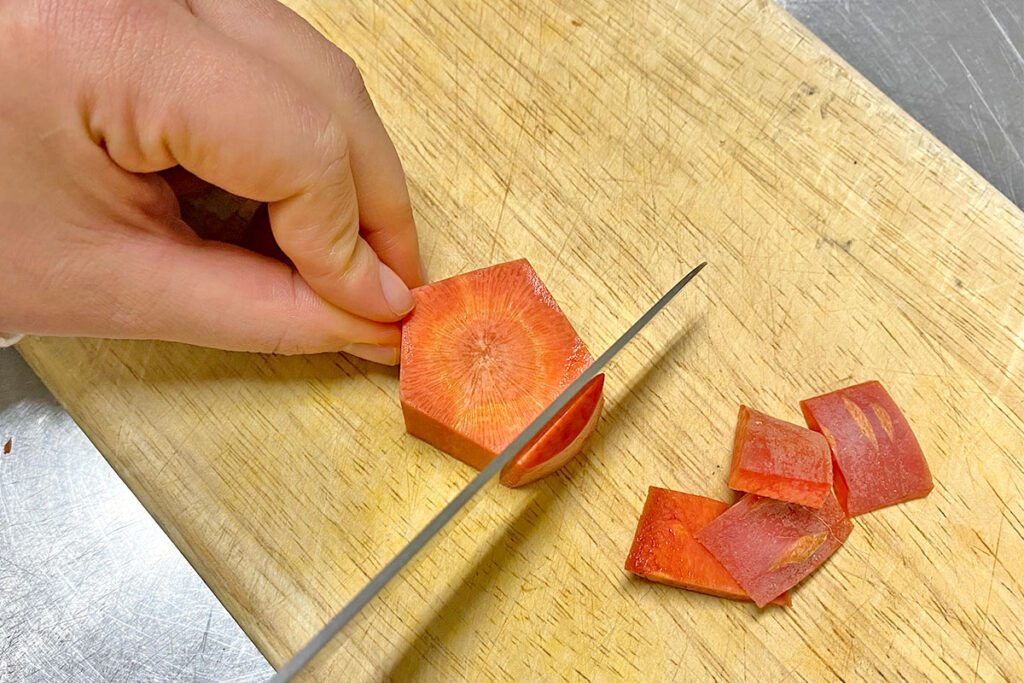

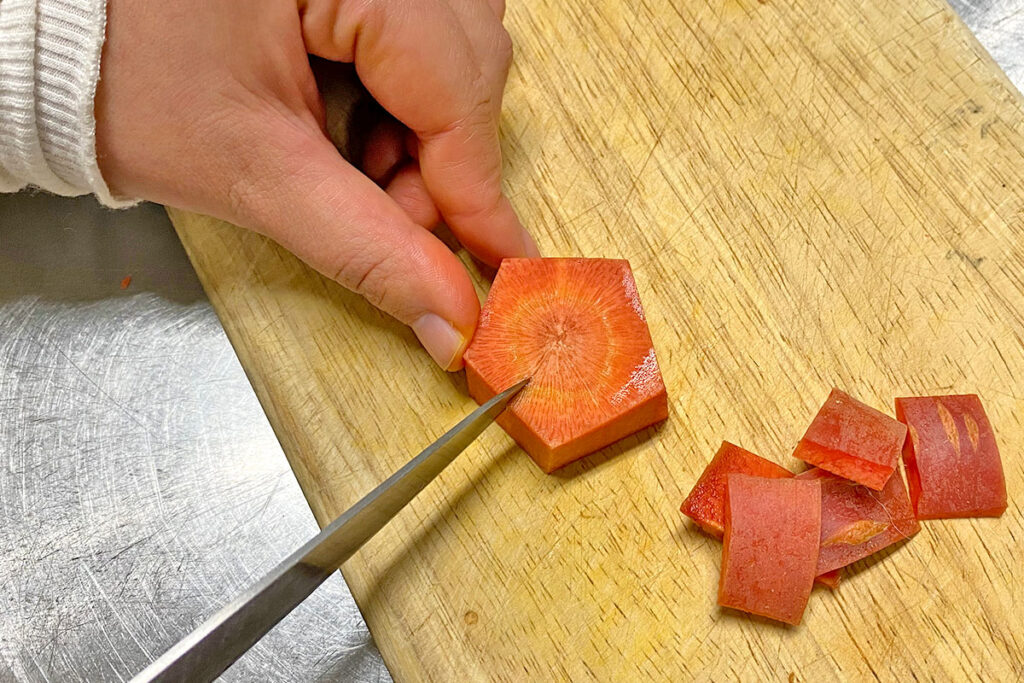

金時にんじん

鮮やかな赤色が印象的な「金時にんじん」。肉質は柔らかく、香り高いのが特徴です。煮崩れしにくく、煮物に向いています。金時にんじんをつかって「ねじり梅」をつくります。

春の訪れを表す梅の花。寒さに耐え、その花が咲く様子から、困難な状況が素早く通り過ぎ大きな喜びが訪れる、縁起のいい花といわれてきました。お煮しめなどにどうぞ。

つくりかた

1)にんじんは1〜2cm幅の輪切りにし、五角形になるよう端を切り落とします。

2)辺の中央に0.1〜0.2cmの切り込みを入れます。

3)丸い花びらになるように、切り込みに向かって刃を入れます。

4)花びらと花びらの間から、中央に向かい切れ目を入れます。

5)切れ目を入れた4の境目からとなりの境目まで、傾斜をつけて包丁を入れ、切り落とします。すべての花びらをつくったら完成です。

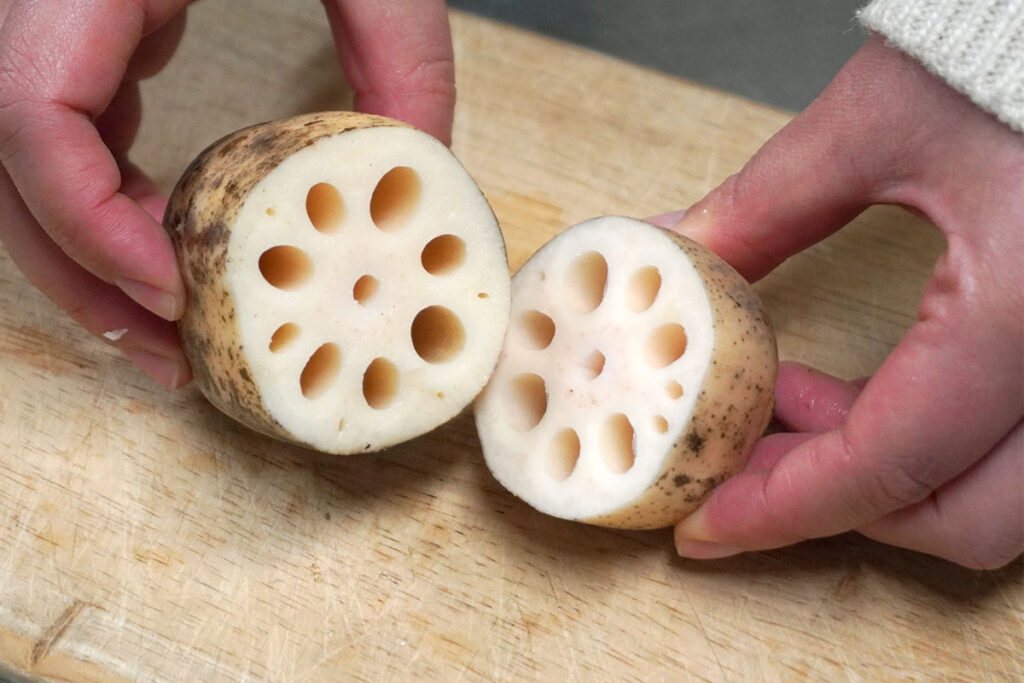

れんこん

多くの縁起を担いでいるといわれるれんこん。複数の穴が空いて向こう側が見通せることから「将来の見通しが良い」とされたり、種が多いことから多産を象徴し「子孫繁栄」の意味も込められています。ひと手間くわえて、花のように切っていきます。

つくりかた

1)れんこんは皮をむき、0.5cm幅の輪切りにします。

2)れんこんの穴と穴の間にV字の切れ込みを入れます。それぞれの穴と穴にほどこします。穴の丸みに沿って切れ込みを入れるときれいに仕上がりますよ。

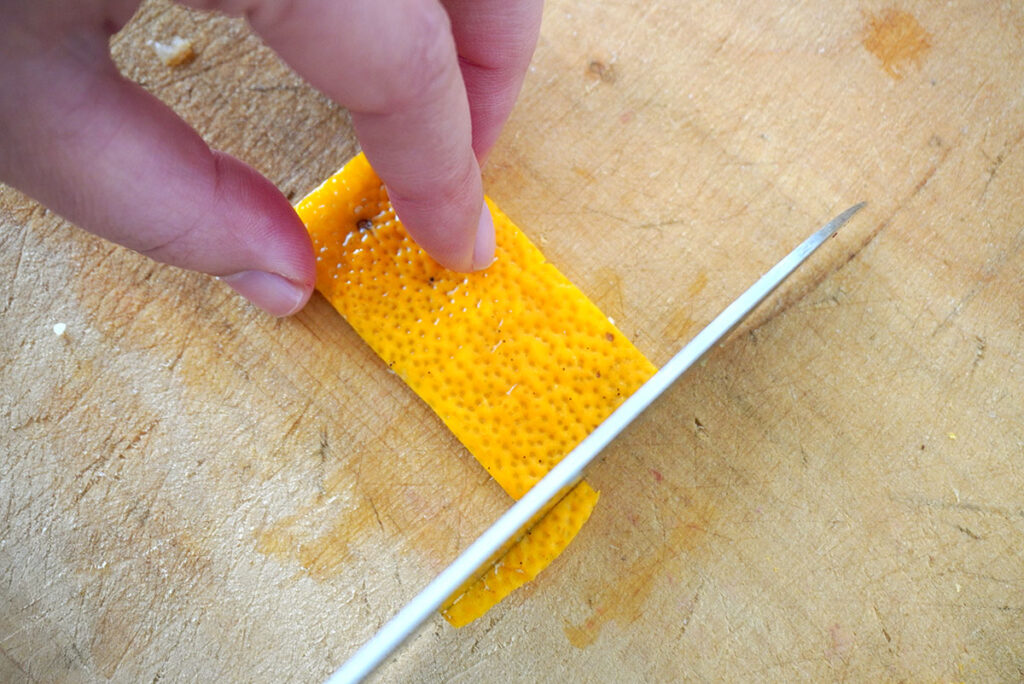

ゆず

香りだけでなく、黄色い色もおせちのアクセントになるゆず。

今回は、不老長寿の縁起を担いでいる松の葉に見立てて切っていきます。一年中青々と茂る松は、「永遠の命」の象徴といわれているそうです。お雑煮などに添えるのも良さそうです。

つくりかた

・下準備

ゆずは縦が3〜4cm幅になるよう皮をむきます。

皮を裏返し、白い部分を削ぎ落とします。

四角になるよう、両端を切り落とします。

四角になるよう、両端を切り落とします。

松葉ゆず

1)短辺を上方向に向け、上から1cmほど残し、0.1cm幅になるように切り込みを入れます。

2)おなじように、0.1cm幅になるように切り落とします。

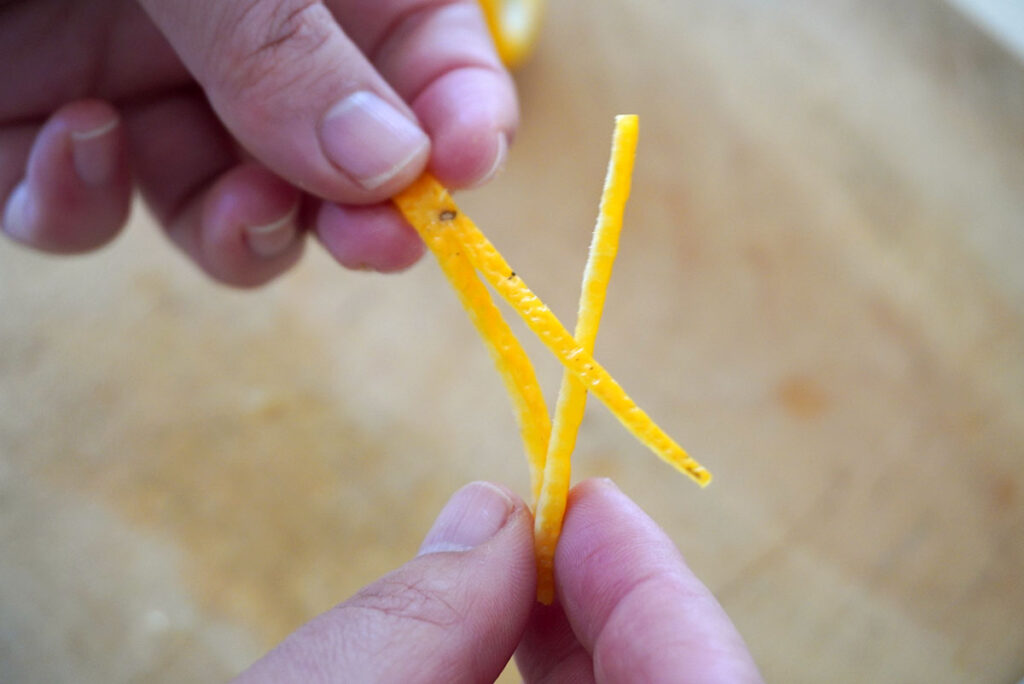

折れ松葉ゆず

1)短辺を上方向に向け、上から1cmほど残し、0.1cm幅になるように切り込みを入れます。

2)上下を逆にし、同様に上から1cmほど残し、0.1cm幅になるように切り込みを入れます。

3)0.1cm幅になるように切り落とします。

4)両端を持ち上げ、片側にひっかけるようにします。

ひと手間かけたおせち。きっと一緒に食べてくれる方もよろこんでくれるはずです。

みなさんもいい一年を迎えられますように。

○Web編集 大本ふみ