NEWS

2025.12.22 第75回地域農林経済学会大会にて研究室の渡邊が発表、個別報告優秀賞を受賞

2025.12.04 農業者向けサポートツール「ファーモ」兵庫県養父市の学校給食で活用

2025.09.18 岡山県新庄村で新規就農希望者向けの講座を開催

2025.07.25 島根県奥出雲町が推進する「企業版関係人口創出プロジェクト」に採択

2025.06.25 坂ノ途中が岡山県新庄村と業務委託契約を締結

2025.06.05 坂ノ途中と北杜市が有機農業の推進に関する包括連携協定を締結

坂ノ途中の研究室とは?

持続可能な農業と社会の実現に向けて、方向性を同じくする生産者、企業、行政の方々と協力しながら環境負荷の小さな農業を広げていくチームです。全国の有機農家に向けて、これまでにない大規模なアンケート調査も実施し、分析を行なっています。大学で教育・研究を行なっていた研究者や、シンクタンク出身者、マーケターなど、幅広いメンバーで構成されています。

有機農業白書

有機農業を営む全国の生産者へ大規模なアンケート調査と定量的な分析を行い、自社で「有機農業白書」を作成、発行しました。今後、定期的に発表していく予定の有機農業白書は、有機農業を広げるために行動する人、もしくは行動したいが何をすれば良いか分からない人にとっての地図となることを目指しています。vol.0は無料公開中、Vol.1はダイジェスト版と有償版の申し込みを受け付けています。詳しくは下記リンクからご覧ください。

アンケート調査、分析結果の公開

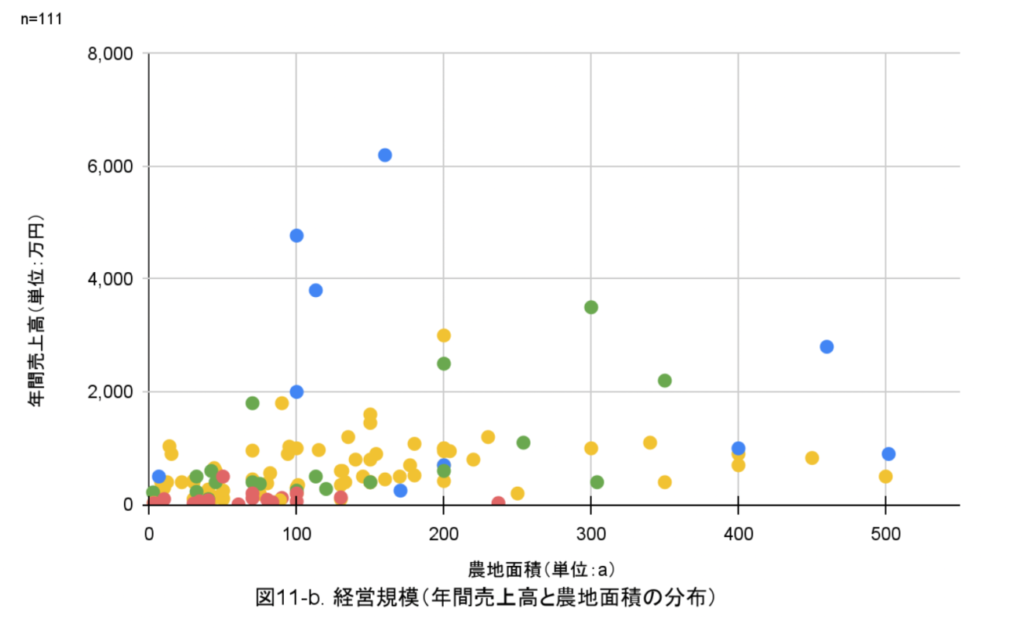

提携農家さんへのアンケート実施

創業から14年間、厳しい新規就農の道を乗り越えて成長していく農家さんの姿も、うまくいかない姿もたくさん見てきました。私たちが関わっている農家さんのリアルを発信することで、自治体や企業の新規就農者支援がより良くなるきっかけを与えられないか。農家さんから見た坂ノ途中の存在意義を知ることで、新しい事業の可能性を探りたい。そんな思いで「新規就農のリアルと坂ノ途中ができることを探るための基礎調査」と題したアンケート調査を2022年から実施しています。

サステイナブルファーマーズラボ

生産者のみなさまと坂ノ途中がいっしょになって、あれこれ情報共有したり学びを深める場です。ゲストを招いて話を聞く会、坂ノ途中のお客さまに来ていただいて対話する会、生産者さん同士の座談会など、さまざまな企画を考えています。アンケートでいただいた声を踏まえて設計していこうと思っていますが、追加のリクエストも大歓迎です。

生産者さんと坂ノ途中の距離、そして生産者さん同士の距離をもっと縮めることで、新たな企画やアイデアの種が生まれることも期待しています。

自治体の方へ

坂ノ途中では、環境負荷の小さい農業を広げるため、志を同じくする自治体の方々といっしょに様々なプロジェクトに取り組んでいます。

- 有機農業推進(オーガニックビレッジ宣言など)の計画立案サポート

- みどりの食料システム戦略への取り組み支援

- アンケート調査やデータ分析に基づいた計画策定

- 有機農業白書をもとにした全国との比較調査

- 流通支援、販売支援

- 共同出荷のための物流整理

- 給食への導入のためのシステム整備

- 市場調査やヒアリングのサポート

- 有機推進のキックオフイベントの企画・実施

- オーガニック農業者への研修(座学/体験)

- ワークショップの設計、ファシリテーション

- 有機農業を志す新規就農者の誘致

- 地域おこし協力隊の活用計画策定と実行支援

企業・研究機関の方へ

#新規事業開発 #市場調査 #実態調査 #実証実験 #販売代理

#タイアップ #坂ノ途中監修 #商品開発 #マーケティング

有機野菜 #健康経営 #健康管理

#旬のお野菜セット #プレゼント #ギフトチケット

ロジックモデル #セオリー・オブ・チェンジ #インパクトKPI

#サステイナブル #実証実験 #農福連携 #農業参入

生産者のみなさまへ

サステイナブル

ファーマーズラボ

生産者の方々と一緒に学び合うイベントを隔月で開催しています。ゲストの話を聞く会、生産者さん同士の座談会などさまざまなテーマや形式で実施しています。

メルマガ・調査結果の配信

有機農業に関する情報格差を埋めるため、役立つ情報をメルマガにしてお届けしています。また、アンケート調査にご協力いただいた方には調査結果をお送りしています。

経営拡大・改善の支援

経営を拡大したい、改善したい生産者の方向けに、ビジョンの策定から課題の洗い出し、改善に向けたアクションまでを一貫してサポートします。

メンバー紹介

小松光(Komatsu Hikaru)

東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士(農学)。大学・研究機関(東京大学、九州大学、京都大学、台湾大学など)で教育・研究に従事。世界銀行、国際連合教育科学文化機関などのアドバイザーも務めた。2023年9月に坂ノ途中に入社。坂ノ途中の研究室で、坂ノ途中の事業の文明論的意味について考えている。現在も台湾大学兼任准教授を務める。

樋口 雄飛(Higuchi Yuhi)

神戸大学大学院自然科学研究科(修士・工学)を卒業後、株式会社野村総合研究所に経営コンサルタントとして入社。経営戦略・マーケティング戦略・業務改革等、業界・テーマ横断でコンサルティング業務に従事。その後、新生銀行グループにて信用リスク管理、データ・AI利活用、DXなどに従事。2023年9月から坂ノ途中の取締役として、「坂ノ途中の研究室」を起点に、環境負荷の小さい農業の経営ハードルを下げるための事業開発・事業改善に従事。

渡邊 春菜(Watanabe Haruna)

東京工業大学環境・社会理工学院修了。博士(工学)。博士論文では「持続可能な農業生産・消費における都市と農村をつなぐ流通システム」について研究した。2022年より坂ノ途中の研究室に所属し、「有機農業白書」の作成や「インパクト測定・マネジメント」などに従事している。現場のリアルとデータに基づいた分析と提案が強み。

横浜 美由紀(Yokohama Miyuki)

大学卒業後、WEB制作会社、デザイン会社でディレクターとして働いたのち、坂ノ途中へ転職。WEBサイトや印刷物など「伝える」ためのさまざまな媒体のクリエイティブのディレクションや文章執筆を行っている。

金岡 枝利子

(Kanakoka Eriko)

出産をきっかけに地球環境や食の大切さに気づき、金融業界から坂ノ途中へ転職。自治体受託業務やサステイナブルファーマーズラボなどのイベント運営を担当。

小西 到也

(Konishi Yukinari)

サントリー、リクルートで法人営業を経験した後、コンサルティングファームにて、新規事業開発プロジェクトに従事。坂ノ途中に入社後は、資材販売事業の立ち上げを担当。

舛田 菜緒

(Masuda Nao)

大学在学中にネパール現地企業で働いたのち、インターン生として坂ノ途中へ。入社後は、海外事業の立ち上げに従事。研究室では、事業開発や自治体連携を担当。

田島 寛也

(Tajima Hiroya)

以前は坂ノ途中の提携生産者で、蓮根を出荷していた。現在は税理士法人で働く傍ら、坂ノ途中の研究室で、新規事業の立ち上げやイベントの企画に参画。

事例・実績

インパクトレポート

・小野邦彦,横浜美由紀,渡邊春菜(2024)「坂ノ途中の報告書 2023-2024(PDF:4.5 MB)」

・小野邦彦,横浜美由紀,渡邊春菜(2022)「坂ノ途中の報告書 2021-2022(PDF:6.9 MB)」

・60 decibels, GLIN, 坂ノ途中の研究室&マーケティングチーム(2023) 「On The Slope Impact Performance Report」

調査・研究レポート

・小松光,平島晴生,樋口雄飛,渡邊春菜,横浜美由紀(2023)「有機農業白書 vol.0」

・渡邊春菜(2023)「2023年坂ノ途中生産者アンケート報告書」

・渡邊春菜,小松光(2022)「2022年坂ノ途中生産者アンケート報告書」

受託・共同研究

・代表者・田村典江,「ネイチャーポジティブな社会に向けた土地利用の包括的転換プロセスの研究」総合地球環境学研究所 2023年度開始分実践プロジェクトインキュベーション研究(実践IS) の一部を分担,2024.01-2024.02,小松光,渡邊春菜

プロジェクト

・The World Bank (2023-24) Technical Advisory Support in the Preparation of the World Bank Second Higher Education Improvement Project, Cambodia. 25,070 USD.

査読付き論文

・Komatsu H, Rappleye J. (2024) Exploring inconsistencies in environmental impact assessments of organic farming. Academia Environmental Sciences and Sustainability 1(1). https://doi.org/10.20935/AcadEnvSci6192

雑誌連載

・小松光,ジェルミー・ラプリー (2024) 環境危機と世界観・文化.教育研究 1469, 42-43.

・小松光,ジェルミー・ラプリー (2024) 環境危機の根源と科学・技術. 教育研究 1468, 42-43.

・小松光,ジェルミー・ラプリー (2024) 環境危機とこれまでの教育, 教育研究 1467, 42-43.

招待講演

・Komatsu H. (April 2024) Cultural Approach for Sustainability (online presentation). National Taiwan University, College of Science.

・Komatsu H., Rappleye J. (April 2024) How to promote people’s environmental behavior (online presentation). Education Sustainability International Forum and Carnival (2024教育永續國際論壇暨嘉年華會). Taipei City.

・Komatsu H. (March 2024) Learning, Unlearning & Relearning: Education for Planetary Futures. NSF-Funded Project Assembly (Global Futures Oriented Research Collective on Education for Sustainability, G-FORCES), Arizona State University.

お問い合わせ

坂ノ途中の研究室へのご相談、ご依頼などをお受けしています。ご不明点のある方もお気軽にお問い合わせください。