誰かを想ってつくる、料理。そこから生まれる、ものづくりのかたちがある。

「素材の魅力が伝わり、ちゃんと美味しいもの」をつくりたいと語る、津乃吉の二代目・吉田大輔さんのもとを訪ねました。

●

京都・鴨川にかかる五条大橋を東へ渡り、魚屋さんや八百屋さんが立ち並ぶ通りから一筋入ると、白壁の建物があらわれます。そこが、津乃吉さんの店舗と加工場。明治初期、先代のお父さまが米屋として創業し、代々商売をつづけている場所です。

生成りの麻の暖簾をくぐって店内に入ると、無垢材や古材を活かした手づくりの空間に、山椒じゃこや何種もの佃煮が並び、奥の戸を開けた先には、ぴかぴかの作業台や大きな寸胴鍋が置かれた加工場がありました。

素材と向き合う

この日は、お正月に人気の黒豆煮を仕込むところ。丹波篠山から届く、まるまるとした大粒の黒豆が光ります。

「縁起物ですからね、黒豆煮は。きれいに仕上がるように、皮のやぶれたものや、割れたものは、炊き上がってからもですけど、この時点でも選別をします。はじいた黒豆は、パートさんに持って帰ってもらったり、うちで食べたり。白和えにするのが、美味しいんですよ」と吉田さん。

そうして、水洗いした黒豆を、砂糖、酒、醤油、塩と水を合わせて沸かした調味液に漬け込みます。ひと晩寝かせたら、翌日の早朝に火をつけて、5時間ほどかけてふっくらと炊き上げます。

国産の甜菜からつくられる氷砂糖、種子島の粗糖、福島の純米料理酒に、小豆島の木桶で仕込んだ醤油。調味料も、吉田さんが一つひとつ丁寧に選んだもの。雑味がなく、味をつくるのはもちろん、黒豆の美味しさを引き立てます。

隠し味には柚子の果汁を加えます。酸を入れると黒色がやや出にくくなるのですが、味に重きをおくのが津乃吉流。香りの良い柚子の酸を足すことで、甘すぎず、調和がとれた味わいに仕上がるといいます。

「甘いものって難しくて、甘さがつよいと、印象として甘かったねで終わってしまう。でもやっぱり、黒豆煮なら、豆おいしかったねと思ってもらいたい」

味付けだけで、食べさせない。素材の美味しさを生かす作り方は、津乃吉のどの商品にも通じています。

黒豆煮を仕込むとなりでは、山椒じゃこの材料、ちりめんじゃこを選別中。

「酢醤油かけて食べたらそっちのほうが旨いんやないか、というくらいのちりめんです。そういう素材や、調味料を使って加工品にしているので、責任もってやらないとって」

土地土地からあつまる素材、そのつくり手への正直な態度が伝わってきます。

料理の心から生まれる加工品

津乃吉を継ぐ前、吉田さんが勤めていたのは、大手の食品会社でした。

「そのときは、もうほんと、工業製品のようにつくられる加工品でしたね。開発部隊にいて、有名店との仕事をチームでしたりは楽しかったけれど、自分がつくったもの自体への興味は、一切なかった。それがどんどん、どんどん苦しくなってきて」

妻の有美さんは、大輔さんがいつかは津乃吉を継ぐということは、彼が決める前から分かっていたと、ほほ笑みます。今、吉田家の食卓には、津乃吉のごはんのお供がいくつも並んでいるそう。

吉田さんが大切にしているのは、料理の心。誰かを想ってつくること、自分の舌で味見をすること、工程の意味をちゃんと理解して手を動かすこと。その一つひとつは、加工より、料理という言葉がしっくり当てはまるといいます。

前職の加工品の製造現場では、甘味料や香料をレシピ通りに計っておしまい。味見なんてなかったと振り返る吉田さん。

「でも今は違います。その時どきで素材のブレがあるから、かならず最後に自分の舌で確かめます。前職ではありえなかったブレが、むしろ楽しい。野菜でも、春、夏、秋、冬で表情がちがうし、そういうことを、ちゃんと自分で確かめて、手をほどこすというのが、僕は料理やと思っていて。そこは、加工製造しながらでも、ずっと大事にしたいところです。

料理の延長線上でありたいですね。自分たちの手を離れ、常温で流通する加工品であっても。それが津乃吉のものづくりの基本です」

食べることの幸せを繫ぐ

「家庭の料理も、料理じゃなくなってきていると最近思っていて」という吉田さん。ただレシピ通りにつくって食べるだけではなく、「料理」をしてほしいと。でも、伝えたいのは、その先にあるものでした。

「料理って、誰かが食べるためにつくりますよね。その食事にハッピーがあれば、それで全然いいと思うんです。たとえば、忙しくて買ってきたものを食べるとしても、子どもたちに出すなら、子どもたちが一番お気に入りの器に盛るとか、そういう工夫も料理だと思う。

もちろん、体のなかに入れるものだから、それを何でもいいとは言わないですけど、でもやっぱり、食べるときの雰囲気や楽しみも大切」

保存料や化学調味料などを使用しない「無添加」のものづくりをつづけている津乃吉さん。でも、それを目的にしてきたわけではありません。自分たちが美味しいと思えるものをつくろうとした結果、そうなったのです。

「もっとシンプルでいい。目的は、人の幸せでいい。そう思ってから、すごく楽になったんです」

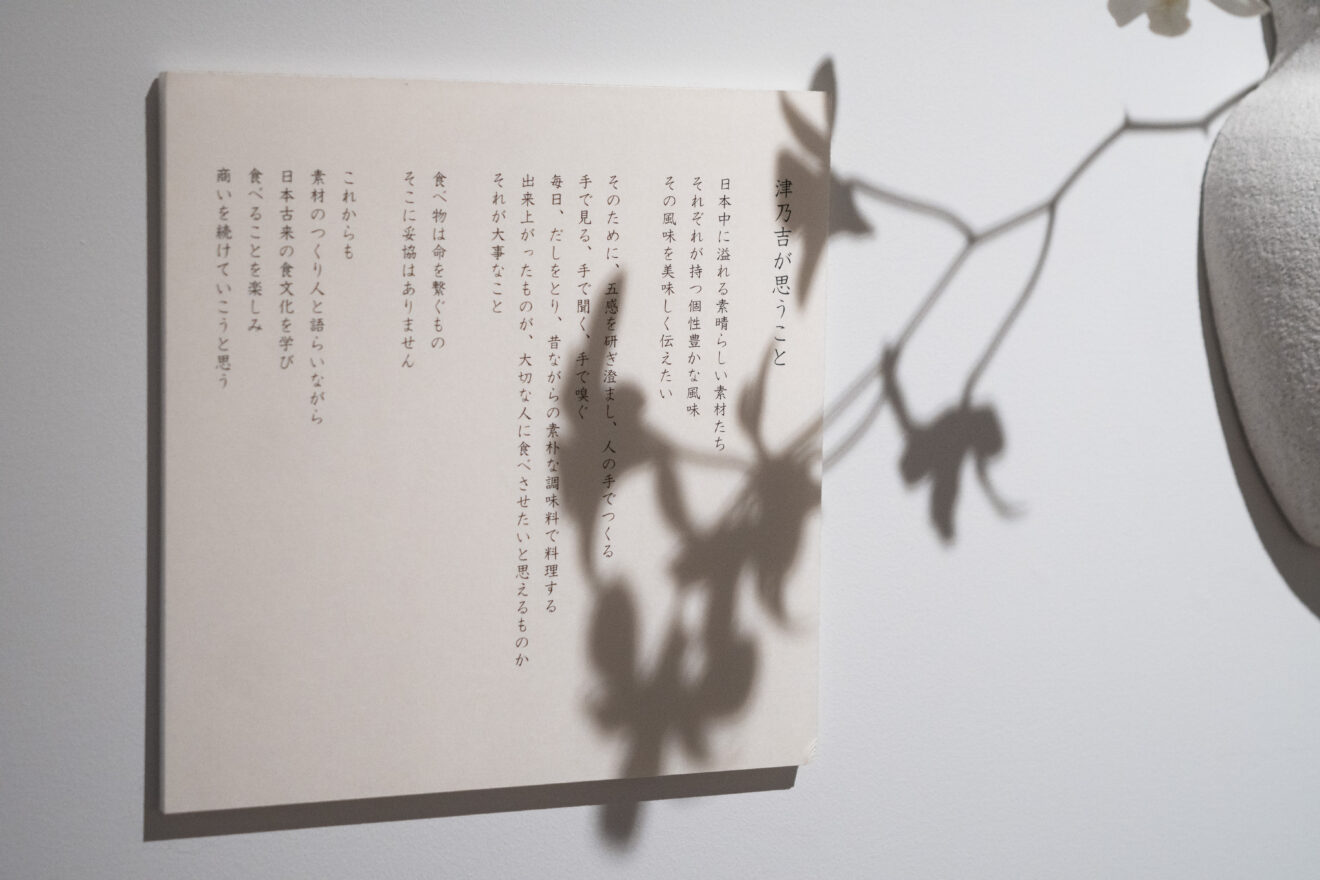

店内の白い壁には、「津乃吉が思うこと」として、いくつかの文が掲げてありました。

“出来上がったものが、

大切な人に食べさせたいと思えるものか

それが大事なこと

食べ物は命を繫ぐもの

そこに妥協はありません”

先代から承け継がれる津乃吉のものづくりは、潔く、健やか。その思いは、商品にもしっかりと表れています。

●

あくる朝、お店を訪ねると、大輔さんと有美さんが、朝ごはんを用意してくれていました。山椒じゃこや山蕗山椒のおむすびと、季節の野菜のお味噌汁。京だしでこしらえた出し巻き玉子。じんわりと心にまで伝わる、あたたかな朝ごはんでした。

大切な人を想って、自分を想って、料理をしよう。

ちいさくとも、うそのない幸せを重ねて、日々を彩りたい。

text/Moyuru Takeoka

津乃吉さんのごはんのお供・調味料はこちら