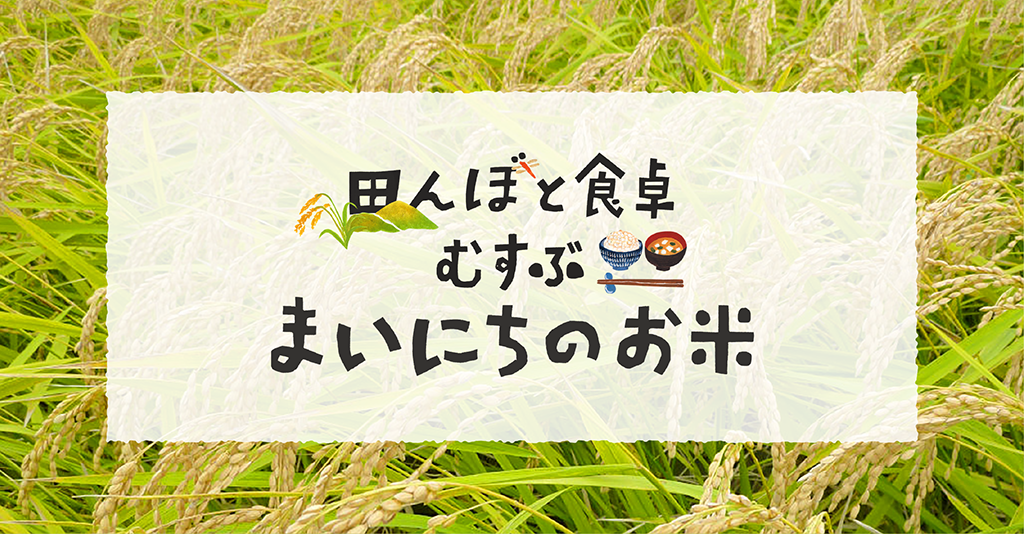

気候や土壌と向き合い、環境に配慮して育てられたお米の定期宅配「田んぼと食卓むすぶお米」。

それぞれのお米の産地の景色やつくり手の想い、味わいをご紹介します。

●

水がめぐるまちで

滋賀県の湖西に位置する、森と水の豊かなまち、高島市。森の水が川を流れてびわ湖へと注ぎこみ、その周辺では古くから稲作が盛んに行われてきました。水とお米に恵まれたことから、発酵文化も根付いていて、鮒ずし、酒、酢や醤油を造る蔵がいまも残っています。

滋賀県の湖西に位置する、森と水の豊かなまち、高島市。森の水が川を流れてびわ湖へと注ぎこみ、その周辺では古くから稲作が盛んに行われてきました。水とお米に恵まれたことから、発酵文化も根付いていて、鮒ずし、酒、酢や醤油を造る蔵がいまも残っています。

高島市の今津町で代々つづくお米農家、采野俊和さん、采野哲さん、高木まなぶさんが「高島みずのわ米」のつくり手です。このまちで有機農業に取り組んでいるという接点でつながり、坂ノ途中には共同で出荷してくださっています。

田植えの匂いがする初夏、時雨どきに虹がかかる秋、箱館山が雪で真っ白になる冬。

日ごとに移り変わる季節の色や匂い、ときに厳しい自然と向き合いながら、一年を通してお米づくりをしています。

土づくりには地域の資源を

大切にしているのは、地域の有機資源を農業に活かすこと。精米のときに出る米ぬか、きのこの廃菌床、牧場の畜産堆肥、クラフトビールの醸造所から出る麦芽などを土づくりに利用する、循環の仕組みをつくっています。

田んぼの除草には、米ぬかを撒いたり、除草機をおして歩いたり、昔ながらの知恵から最新の技術まで、いろいろなやり方を試しているそう。

彼らのおじいさんたちがお米づくりをしていたのは、まだ農薬や化学肥料がなかった時代。先祖から受け継いだ田んぼや土地を守り、そして次の世代にも繫げていくために、しっかりそこで生活ができるような農業のかたちを作っていきたいと、采野俊和さんは言います。

生産者の采野俊和さん

お米づくりの春夏秋冬

苗づくりの4月。一般の栽培よりも播種量を抑えることで、一本一本の苗を短く太く育てます。そうすることで、田んぼに植えてからの生育も旺盛に。

田んぼが水鏡のように輝く5月に田植え。苗と苗の間隔を広くとり、風通しが良く、太陽の光を十分に与えられる環境に。そして、稲がのびのびと育つよう、夏のあいだは手作業での除草におわれます。

9月。黄金の光を放ちながら秋風に揺れる稲穂を刈ります。収穫された籾は乾燥にしっかりと時間をかけて、お米の旨みを逃しません。

新米ができあがり、そしてまた、翌年のおいしいお米をつくるための土づくりが始まります。

冬、集落と田畑は一面の銀世界に。

やわらかな食べごこち

「炊き上がりが、ふんわりしているね」というお客さんの声が多いんですよ、と采野哲さん。おかずがなくてもおいしく食べられるお米だといいます。

口に入れるとほどけるような、やわらかな食べごこち。上品な甘みがあり、菜っ葉のお浸しのような素朴なおかずともよく合います。

今津町にあるお店「おこめ食堂なごみ」では、このお米をつかった、寝かせ玄米ごはんと季節の野菜のランチ(写真)や米粉のお菓子を提供されているそう。気になるかたは、こちらも訪ねてみてくださいね。

|

高島みずのわ米 |

●

季節とともに移りゆく色。

水や土、草花と生きもの。

にぎやかな田んぼの景色を一緒に育んでいきませんか。

おいしいお米を味わうことが田んぼとわたしたちの食卓をむすび、未来につづく農業や暮らしを考えるきっかけとなりますように。