2024年7月26日(金)、生産者向けイベント「サステイナブルファーマーズラボ(SFL)」第7回を開催いたしました!当日はオンラインで提携生産者、関係企業・機関から19名と坂ノ途中関係者が14名の総勢33名が参加しました。

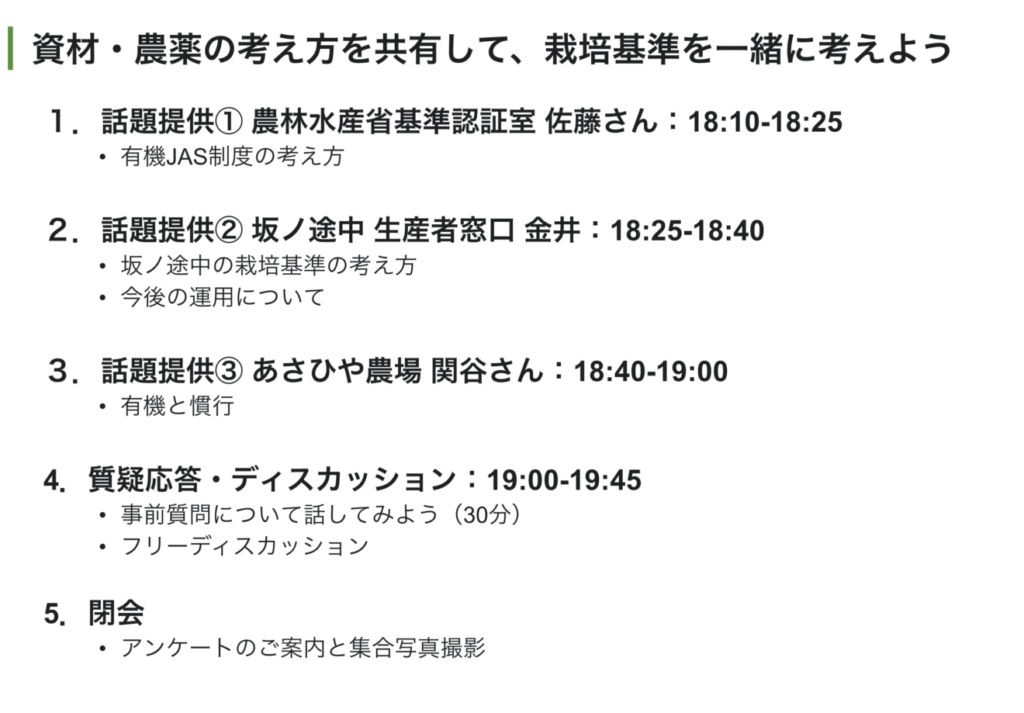

第7回のテーマと内容

栽培基準がテーマの第7回は、農林水産省(基準認証室)の佐藤さま、坂ノ途中生産者窓口の金井、長野県で有機農業と慣行農業に取り組むあさひや農場関谷さんによる話題提供を経て、事前の質問も含めた質疑応答やディスカッションを行いました。

坂ノ途中は、環境負荷の小さな農業に取組む生産者の皆さんが、変化する経営環境・地球環境へ対応しながら農業を続けていくために、栽培基準は常に見直しを図ったり、議論することが大切だと考えています。第7回は、有機JASや慣行農業の視点も参考に取り入れながら、生産者の皆さんと一緒に考える機会として栽培基準をテーマに設定しました。

農林水産省の佐藤さまからは、有機JASにおける資材の考え方や、資材の追加等、見直しの流れ、運用改善について体系的にお話いただきました。有機JASにおける資材の使用について、原則の考え方を巡った議論が生まれたほか、質疑応答では生分解マルチや下水汚泥由来肥料に対する有機JASの考え方もお聞きすることができました。

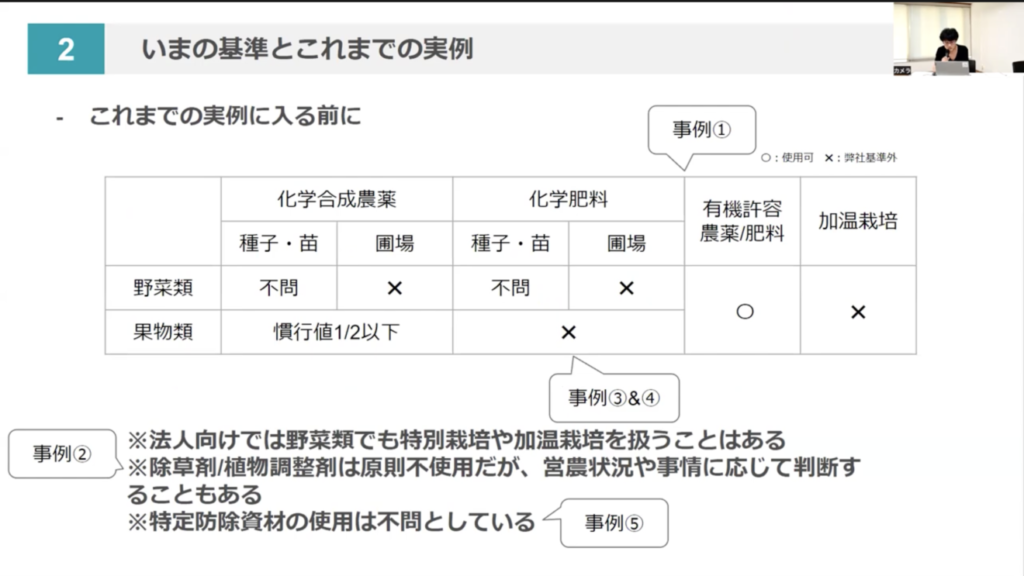

坂ノ途中生産者窓口の金井からは、坂ノ途中の栽培基準について、その考え方と今後の運用をお話しました。提携生産者さんと一緒に環境負荷の低い農業を広げて・続けていくために、生産者さんたちとともに基準を作っていきたい。そんな想いを軸に実例を交えた説明がありました。

あさひや農場関谷さんからは、規制が社会に及ぼす影響について、農薬を例に「需給バランスって、規制って、誰のため?」と農産物価格や労働力の観点に立ち返った鋭くかつユーモアに富んだお話を聞くことができました。

参加した生産者さんの声

イベント後のアンケートへの回答を見ると、「農水省、慣行農家の方のお話を聞けてよかった」「有機JASと坂ノ途中の基準を比較しながら考えられた」など、良い機会だったというお声もありつつ、中には、坂ノ途中が化学合成農薬を許容していると解釈された方もいらっしゃいました。栽培基準をテーマにした今回でしたが、進行とともに議論の対象が広がり、結果として参加者の皆さんに主旨が伝わりづらくなってしまった面もあったようです。また、現場の苦労やアイデアなどを参加者同士で意見交換したかった、というお声もいただきました。

いただいたお声を元に、今後は参加者の皆さんが活発に意見交換できるような場づくりにも取り組んでいきます。

次回以降もお楽しみに。