みなさん、こんにちは。坂ノ途中・研究員の小松光です。

この連載は、どうやったら環境に配慮した食事ができるのか、を考えています。前回は、「有機栽培の作物は慣行栽培のものよりも、ちょっとだけ環境によさそう」、というお話しでした。有機栽培の作物は慣行のものより、温室効果ガス排出量が少しだけ小さいからです。少しだけというのは、だいたい20%くらいです。

有機栽培と慣行栽培の違い、覚えていらっしゃいますか? 有機栽培は、化学肥料や化学農薬を使わないで作物を育てます。慣行栽培はそれらを使います。

さて、有機栽培と慣行栽培の差である20%について。この値は、とても微妙です。意味がないとは思いませんが、かなり小さな値です。私たちは以前、赤い肉(牛肉・豚肉・羊肉)と野菜で、温室効果ガス排出量が40倍以上違うということを知りました。また、ハウスで加温栽培された野菜と無加温の野菜で、温室効果ガス排出量が10倍ほど違うことも学びました。

ですから、20%という数値だけでは、「有機野菜を食べてみませんか?」とみなさんをお誘いする気に、私はなれません。

それでも、私がこうして坂ノ途中で仕事をしているのは、有機農業にもっと大きな意味があると考えるからです。その意味を、これからお話していきたいのですが、けっこう複雑な話になります。

こんな順序でお話ししてみましょうか。まず、人類は昔、有機農業をしていました。化学肥料も化学農薬もありませんでしたから、それしか方法がなかったわけです。ですが、歴史上のある時点で、有機農業をやめました。「そのときに何が起きたのか」、というのが今回のお話です。そして次回以降、「そろそろ有機農業を再開してもいいころでは」、というお話をしたいと思います。ちょっと長い話ですが、お付き合いいただけますとうれしく思います。

人類が有機農業をやめた歴史を見ていきましょう。その際に注目するのは、地球の物質循環です。

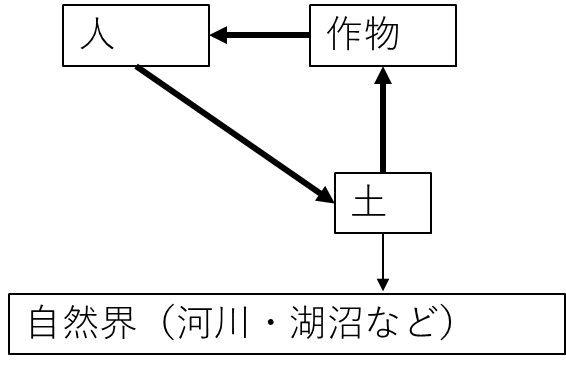

地球では、いろいろな物質がぐるぐる循環しています。植物も動物も、もちろん私たち人間も、この物質循環に含まれていて、そこから栄養をもらっています。例えば、私が畑で育った作物を食べる場合を考えましょう。そのとき、私は作物の栄養をもらうことになります。その栄養は、もともと作物が土からもらったものでした。ですから、ここには「土→作物→人」という栄養の移動が存在します。

私が作物を食べ続けると、「土→作物→人」と栄養が移動し続け、土から栄養がどんどんなくなっていきます。そして、いつか作物が育たなくなります。ですから、作物を食べ続けるためには、何らかの方法で、土に栄養を供給しなくてはなりません。

土に栄養を供給する方法が、有機農業と慣行農業で異なります。その話を、ここからしていきます。重要なのは、有機農業から慣行農業に転換したことによって、物質循環が変わった点です。

物質循環が歴史的にどう変化したのか、見ていきましょう。まず、有機農業しかなかった江戸時代を考えます。当時は、「土→作物→人」と移動してきた栄養を、再び「人→土」と戻していました(図1)。具体的には、人間の排せつ物を、肥料として田畑に返していました。同様に、馬や牛の排せつ物も、肥料として使われていました。

排せつ物を肥料として使うことは、地方だけで行われていたのではなく、江戸でも行われていました。都市から出る人間の排せつ物は、業者が買い取って、都市近郊の農家に売っていました。もちろん、汚水が川などに流れ込まなかったわけではありません。それでも、その量は限られていました。

だから、江戸時代の川はきれいだったのです。当時、江戸は世界一の大都市でしたが、川で泳ぐことができたようです。明治時代でもまだ、東京の川で泳ぐ人は多かったようです。実際、明治から昭和にかけて生きた作家・永井荷風は、若いころに隅田川で泳いでいました。彼の書いた『向島』という随筆に、そういう一節が出てきます。

図1.江戸時代の物質循環。当時は有機農業しかなかった。

少し余談になりますが、「人→土」と栄養を戻す重要性は、東アジアで早くから認識されていました。今、有機農業というとヨーロッパが先進地域ですが、当時は東アジアが先進地域でした。

その様子は、ヴィクトル・ユーゴ―が江戸末期に出版した小説にも認められます。小説『レ・ミゼラブル』の第五部で、ヨーロッパよりも中国のほうが、農地の物質循環をきちんと理解していたことが触れられています。同様に、20世紀初頭の欧米人農学者たちは、日本を含むアジア地域の農業を本国に紹介しています(ウィスコンシン大学のフランクリン・キング教授など)。

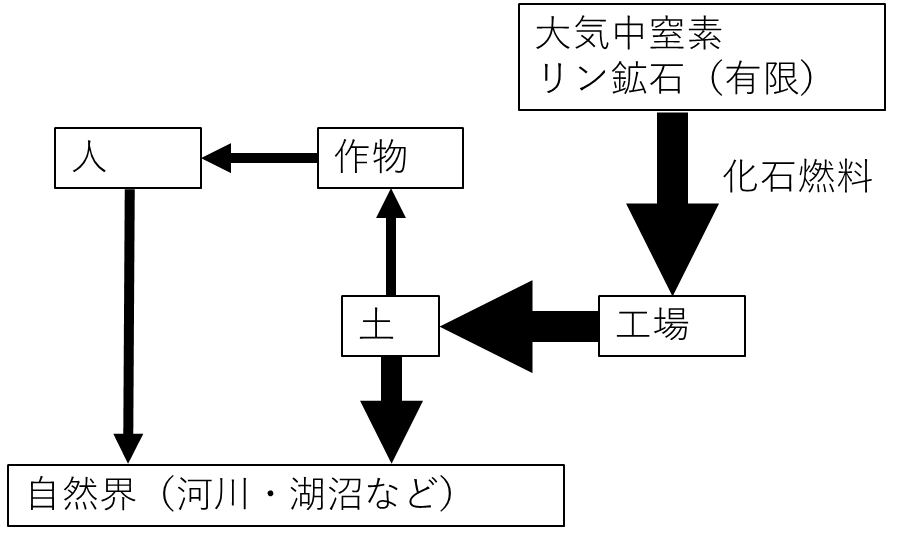

上に説明したような江戸時代の物質循環ですが、20世紀になってから変わっていきます。農業では化学肥料が使われるようになりました。化学肥料とは、「無機物をもとにしていて、工場などで作られた肥料」のことです。人間の排せつ物の代わりに化学肥料を使うということは、人間が「土→作物→人→土」という自然の循環から離脱したことを意味します(図2)。植物の必要な栄養物質は、「人」からではなく、循環の外側にある「工場」から「土」に入ります。一方で、「人」の排せつ物は不要物となり、畑の「土」にではなく、自然界(河川など)に放出されます。

図2.現在の物質循環。

人間が自然の物質循環から離脱したということは、ある意味では、「人間がふつうの生き物の一員として生きることをやめた」ということです。それでも別にいいじゃないか、という方もいらっしゃるかもわかりません。ただ、実際的な問題が二つあります。

一つは、それによって資源枯渇に怯えなくてはならなくなったことです。化学肥料を作るためには、化石燃料やリン鉱石などが必要です。これらは、地球の営みによって、膨大な時間をかけて蓄積されたものです。これらが、私たちが生きる時間スケール(百年くらい)で回復することはありません。ですから、化石燃料やリン鉱石は枯渇の可能性があります。枯渇の可能性のあるものに依存して、私たちが毎日絶対に必要とするもの(食料)を作るというのは、けっこう危ないと私は思います。

それに、化石燃料やリン鉱石がなくならなくても、その値段に私たちの生活が翻弄されるようになります。実際、2008年の世界食料危機は、化石燃料の高騰が一因でした。食料が得られなくなった国々では、暴動が起きました。日本は主食が米で、しかもそれをほぼ自給できていたので、大きな混乱なく過ごすことができましたが。

もう一つの問題は汚染です。人間の排せつ物は、もはや有用な資源ではなく、不用なものです。ですから、20世紀のはじめ頃から、人間の排せつ物はお金を払って処理してもらうものになっていきます。もちろん完全な処理は不可能なので、河川や湖沼の汚染を引き起こします。加えて、化学肥料のうち作物に使われなかったものも、河川や湖沼に流れ込みます。こうして、河川や湖沼が汚れていきます。いわゆる富栄養化です。

実際、日本でも明治期から徐々に、河川や湖沼の汚染が進んでいきます。かつて隅田川で泳いでいた永井荷風も、昭和初期には、川が「いよいよ濁りいよいよ悪臭をさえ放つようになってしまった」と書くようになります。この汚染は、戦後に本格化します。その延長線上に私たちの現代があります。現代において、河川に流れ込む農業由来の窒素量は、明治期の10倍以上です。関東地方に限れば20倍以上になります。もちろん、汚染で困るのは私たち人間だけではありません。河川や湖沼を住みかとする生き物は、より大きな影響を受けるはずです。

こうやって書いてくると、「化学肥料なんて使わなかったらよかったのに」という気分になってきます。

でも、この感覚はたぶん一面的です。かつては、化学肥料を使う理由が存在したからです。一方で、その理由がだんだんとなくなってきているのが、今という時代だ、とも思っています。その話を、次回させてください。それでは、また。

![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)

小松 光(坂ノ途中の研究室)