こんにちは。坂ノ途中の片山です。4歳の娘を育てています。

野菜を扱う仕事をしているからか、ついつい野菜の出てくる絵本を選んでしまうし、もらったりもします。はじめは子ども向けの絵本とあなどっていたのですが、娘も楽しんで読むし、親のほうがのめりこんでしまうものもあります。野菜を扱った絵本は世の中にたくさんありますが、自分が読んでおもしろかったものをいくつか紹介していきます。

やさいさん(tupera tupera)

娘が0歳のときから繰り返し読んでいた初期メンバーです。畑にある野菜の地上に出ている葉っぱをみて、めくることで引き抜いてどんな野菜か明らかになる仕掛け絵本です。それぞれの葉がちゃんと描き分けられていてよい。娘も自分でめくったり、どの野菜を当てようとしたり、途中で出てくるモグラさんにはぺこっとします。0歳から2歳のうちで一番読んだ絵本かもしれませんし、これで野菜好きになったかも?

トマトさんがね・・・(とよたかずひこ)

娘が2歳のころ、ことあるごとに「しんぱいごむよう!」と言い出して、なんだなんだ?と思っていたのですがその元ネタは保育園で読んだこの絵本でした。たくさんシリーズがあって、どれも主人公がピンチになると「心配ご無用!」と言ってピンチを切り抜ける定番です。なかなかトンチキ度が高い。おすすめ。1歳からおすすめです。

やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち(なかや みわ)

トマトやきゅうりなど様々な野菜が野菜の学校で育ち、食べごろになって合格となった野菜が出荷されていくというおはなしの絵本です。主人公のとまとちゃんがなかなか真っ赤にならず出荷されないことに悩みます。合格するために日光を浴びたいけれど雨の日が続きトマトちゃんは悲しみますが、逆に雨を喜ぶクレソンさんとミョウガちゃんもいてけんかしそうになるけれど、日光が苦手な野菜もいるんですよ、とナス先生からたしなめられるシーンはなかなかマニアック。2歳後半から3歳におすすめ。やはりトマトはキャラクターとして人気です。

なかやみわ先生のやさい作品では「そらまめくんのベッド」もそらまめのさやの内側のふわふわが描かれていて好きです。

くだもののずかん(大森裕子)

いろんな果物が色ごとにまとまっている楽しくカラフルな絵本です。娘はこれを1ページずつめくりながら、このなかではこれが好き、とかこれ食べたねー、とかこれ何?とか聞いてきます。野菜版も出てほしい。2歳からおすすめです。

どっかんだいこん(いわさゆうこ)

なにげなく手に取ったのですが、だいこんの種類やつくられかたなど鋭い観察力で描かれていてすごい絵本です。ほかにもシリーズがありますがふつうに野菜の勉強になります。野菜にかかわる大人にもおすすめ。以前に自分が出自を探り迷宮入りした黒ダイコンもしっかりとりあげられています。

からすのやおやさん(かこさとし)

伝説的絵本作家のかこさとし先生のカラスのパン屋さんシリーズ。パン屋さんの続編があったことには大人になってから気付きました。パン屋を開いたカラスの娘と友だちカラスが野菜を売っていこうとアイデアを出したり仕入れたりしてどんどん売り場を広げていく・・・というおはなし。いろんな野菜が並べられていて楽しいのですが、娘は絵に注目しすぎて話をなかなか読み通せません。イチゴもひとつぶ1円、お豆もひとつ1円という設定はなかなか挑戦的です。3歳からおすすめ。

はっきよい畑場所(かがくいひろし)

「だるまさん」シリーズで知られるかがくいひろしさんの野菜絵本です。いきなり番付が提示されて、順番に野菜同士の相撲勝負がさも当然のように描かれ続けていきます。結びの一番はスイカとダイコンでなかなか迫力がある。娘も困惑していました。なかなかトンチキ度が高くおすすめです。2歳から楽しく読めそう。

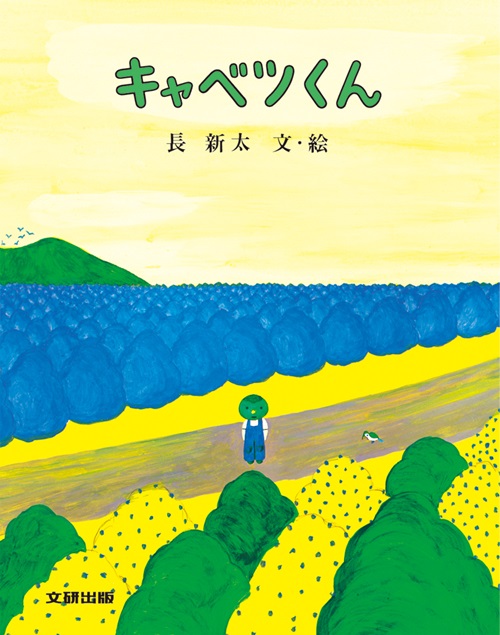

キャベツくん(長新太)

これはすごい絵本です。表紙の色使いや索漠たる雰囲気から異様さを感じる方もいると思います。ちょっと説明しにくいんですが話もすごく、キャベツくんが豚のブタヤマさんにいきなり食べられそうになるけれど、食べるとキャベツになるよ、と脅してかわしていくのが延々と続く・・・。読んでいると娘も困惑していそうです。シリーズもので「キャベツくんとブタヤマさん」もすごいし「キャベツくんのにちようび」はもっととんでもないです。なんだこれ。

どうしたらこんなトンチキな話を考えられるんだろう。これに匹敵するトンチキな絵本がほかにないかと考えてみたけれど、思い浮かんだのは同じく長新太先生の「かえるとカレーライス」でした。これはまだ楽しいトンチキで娘もゲラゲラ笑いながら付き合ってくれましたがキャベツくんには今もすこしだけ警戒しています。

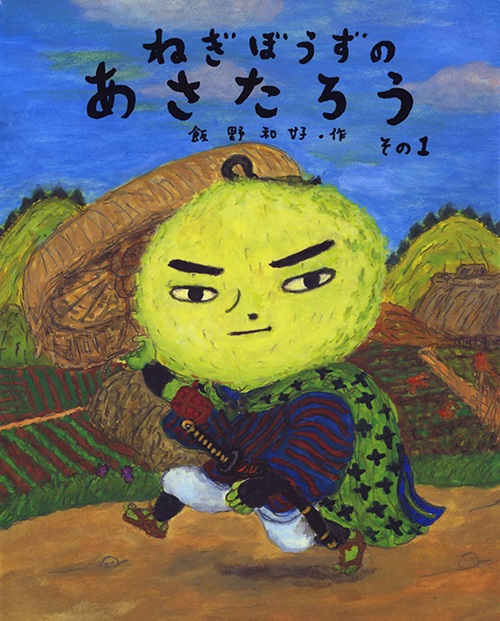

ねぎぼうずのあさたろう(飯野和好)

これまでも紹介してきたように、野菜が主人公の絵本は世の中に多数あります。ただ、ネギ坊主が主人公の絵本は本シリーズのほかにないのではないでしょうか。秩父のあさつき村で生まれ育ったねぎぼうずのあさたろうが、しいのみのおようちゃんに悪さをするやつがしらのごんべえをねぎ汁をとばしてこらしめるものの、仕返しに家族を巻き込みたくないと旅に出るという話です。まず本をめくった1ページ目には歌詞が書かれているのですが「二代広沢虎造風浪曲節で」と指定されていてとても歌えません。なんとなく勢いで読んでいます。

手書きの文字や力強いタッチの絵もいいし、農村の遠近感もかなり好き。道中合羽に三度笠という風来坊のいでたちで渋い。敵役も、やつがしらのごんべえ、小芋の長吉、きゅうりのきゅうべえと個性的です。途中の峠にさしかかるシーンの静けさと緊張感は絵本界屈指では、と思っています。今回紹介した絵本の中でみんなに読んでほしい作品の筆頭です。

シリーズは全11冊も続いて人気の高さがうかがえます。娘も気に入っており、少しずつ買い集めて揃えました。旅をしながら人助けをし、出会いと別れのある季節を感じる東海道の旅路、後半はつい読みながら涙ぐんでしまうところもあります。

娘はにんにくのにきちを気に入っています。ほかにも、からすうりやさるなし、冬瓜、根曲がり竹など、この作品以外で擬人化されたことは伊藤若冲の果蔬涅槃図以来ないのでは・・・という野菜や果物も登場してきます。

しかし、ネギ坊主とはネギの花だし薹立ちしていてどうなのか・・・、と思ったり、得意技がネギ汁をピュルルとかけるというのはなかなかトンチキな設定だとは思う。ただ、娘も大好きな絵本で毎晩どれかを選んで読まされます。

旅の過程での出会いと困難を経ての成長の物語は神話学者のジョセフ・キャンベルが、世界中の神話を分析し見つけ出した英雄のパターン「行きて帰りし物語」に符合するのではないでしょうか。途中、みそだまのでんごろうによって味噌漬けにされるところは、さながら旧約聖書でクジラに飲まれたヨナのよう。終盤に出てくるこしあん和尚は知恵を授ける賢者で、また長年会っていなかった父親との再会と別れも印象的です。

好きな啖呵は3巻のあさきちのセリフ。ほかにも江戸っ子的な歯切れのよい言葉が随所にでてきます。

なにいっているんでい たねいものぶんぞう

おめえのかおなんざ さいしょっからどろだらけじゃねえか

くだらねえことをねにもらねえで 灰のふとんでもかぶって

畑でねてりゃ よっぽどひとのやくにたつってもんだぜ

作者の飯野和好先生は秩父の、3軒しかないけれど自然に近く豊かな里山の集落で生まれ育ったそうで生活に必要なものの多くを家でつくって暮らしていたそうです(同著者の「ふようどのふよこちゃん」あとがきより)。そういった経験も反映されているのかもしれませんし、中学卒業してデパートで働いたのち、セツ・モードセミナーで学んだ際の影響もありそうです。

・・・と、ねぎぼうずのあさたろうの話が長くなりすぎましたが気になる絵本はありましたか?

あの絵本が紹介されていないのはけしからんとかもあるとは思いますがご容赦ください。おもしろい野菜絵本のほか、こんなトンチキ野菜絵本もあるよ、などあればお気軽にお知らせください。

坂ノ途中では、野菜やコーヒーを扱う事業を支えるWebアプリケーションを開発しています。この記事を書いた片山と一緒に働くソフトウェアエンジニアを絶賛募集中です。カジュアル面談やオフィス見学も受け付けています。お気軽にお声掛けください!