この連載も、そろそろ開始から一年になります。これまでいろんなお話をしてきました。たとえば、肉食や加温栽培の環境負荷。そして、有機農業、地産地消、プラスチック包装などについても。

これまでお話ししたことをもとに、環境負荷の低い食生活を心掛けてくださいね。こう言って、連載を終わりにしようかと最初は思っていました。

ですが、思い直しました。「心掛けてください」で終わってしまうのは、中途半端だと思ったのです。

私の考えでは、「環境負荷を下げる」という目標に対して、意識的に努力しているうちは、まだ道半ばです。何も考えなくても、環境負荷の低い暮らしができているのが、社会としてより好ましい状態だと思っています。

話が抽象的ですね。もっと具体的にお話ししましょう。

2025年1月の記事で、日本人はあまり肉を食べない、という話をしました。この話は、多くの方にとって、意外だったのではないかと想像します。意外に感じるのはおそらく、多くの人は、肉の消費量を控えようと、日々の生活で努力しているわけではないからです(もちろん、ある程度気をつけている方はいると思いますが)。

つまり、日本で肉の消費量が少ないのは、かなりの部分、私たちの無意識的選択によるのです。

どんな無意識的な選択をしているのでしょうか? 一つの考え方はこうです。私たちは、無意識レベルで、仏教や神道の影響を受けている。だから、肉をあまり食べない。

この考え方で、どのくらい説明がつくでしょうか?

たしかに、仏教も神道も、肉食を忌避します。仏教では殺生は罪ですし、神道では肉食は穢れです。こうした肉食に対する忌避感は、日本が国家の形を作っていくとき、日本社会の上層に広まりました。というのも、日本は天皇中心の国家を作るために、仏教の助けを借りたからです。たとえば、天武天皇は、仏教の考え方をもとにして、肉食禁止令を出しています(西暦675年)。

肉食の忌避感は、その後中世において、社会全体へと広まっていきます。仏教や神道の思想が庶民にまで広がったためです(たとえば、鎌倉仏教)。この時点では、仏教や神道の影響から、日本人の肉の消費量を説明することが、かなり合理的です。

ですが、明治時代以降には、状況が変化していきます。明治時代になると、肉食が公に許可され(1871年)、推奨されるようになります。開国をすれば、天皇も外交において、肉を食べる機会があります。ですから、肉食の禁は解かざるをえません。それに加えて、肉食は、日本人の体格を改善し、富国強兵に資するという観点からも、さらに推奨されました(原田信男『日本料理史』講談社学術文庫)。

もちろん、明治初期にはかなりの混乱があったようです。肉食が解禁された翌年(1872年)には、天皇の肉食を諫めようとした人たちが、皇居に乱入する事件が起きました。地方でも、屠畜(とちく)に反発する人々が暴徒化して、県庁を襲うなどの事件も起きています(真嶋亜有『肉食という近代』国際基督教大学学報)。

しかし、時がたつにつれて混乱は収まり、肉食への忌避感は薄れていきました。この感覚の変化がベースとなり、日本が経済的に豊かになっていく高度経済成長期に、肉の消費量は一気に伸びました。

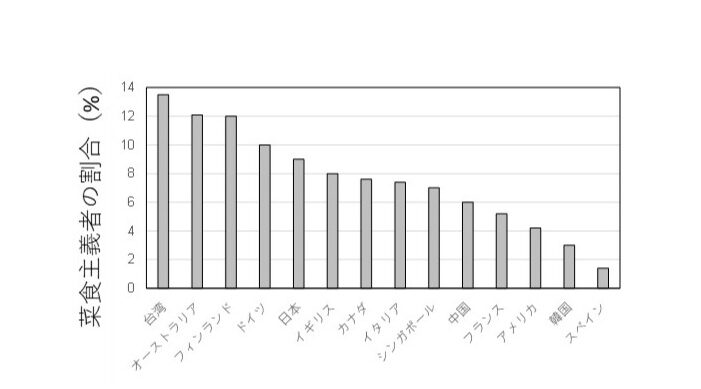

いま、日本人の多くは肉を日常的に食べており、肉食に対して忌避感をもつ人は多くありません。実際、日本における菜食主義者の割合は9%と推定されており、この値は、高所得国の中で、とくに高いわけではありません(下図)。

こう考えてくると、仏教や神道の影響だけから、今の日本人の肉の消費量を説明するのは、難しそうです。

では、なぜ私たちはあまり肉を食べないのでしょうか? 実に不思議です。

この点をさらに探求していけば、食事の「無意識的選択」という捉えどころのないものを、なんとか理解していけそうな気がします。これから半年間、そんなことをしてみようと思います。

お付き合いいただけましたら、うれしく思います。よろしくお願いします。

![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)

小松 光(坂ノ途中の研究室)