今年度に入ってから、世界観の話をしてきました。「自分と他者の間に重なりがある」という相互依存的世界観が、環境負荷軽減に向けた鍵であることをお伝えしてきました。

そして、相互依存的世界観を育み、維持していく取り組みとして、学校給食や坂ノ途中の「お野菜セット」を紹介しました。

でも「そんな小さな取り組みで社会が変わるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

「社会が変わる」という言葉から、フランス革命とはいかないまでも、2018年頃から世界に広がった気候ストライキ(Fridays For Future)のような大きな変化を思い浮かべる方もいるでしょう。

確かに、そうした劇的な変化が日本で起きているようには見えません。そのことについて、ヨーロッパの研究者から批判されることがあります。昨年、ドイツから招待されて講演をしたときも「日本はぜんぜん変わっていないではないか」という批判をいただきました。

ですが、データを見てみると、変化のないように見える日本社会の中で、何かが起きているようです。

たとえばエコロジカル・フットプリント。これは、一人の人間が地球に与えている環境負荷を土地面積で示す指標です。この数値を使えば、「世界中の人が平均的な日本人と同じ生活をしたら、地球が何個必要か」がわかります。

日本のエコロジカル・フットプリントは、近年、目に見えて減少しています。最も高かったのは1996年で、そのときは地球が3.5個必要でした。いまは2.5個。環境政策が進んでいるとされるヨーロッパ諸国と比べても、かなり低い水準です。

もちろん、目標は「1個以下」ですから、まだ道半ばです。それでも、日本の環境パフォーマンスは、一般に思われているほど悪くはないのです。

私は、この環境負荷低減の背後に相互依存的世界観の高まりを見ています。実際、エコロジカルフットプリントが減少に転じた1990年代半ば以降、相互依存的世界観を支持する人々が増えていることを示すデータがあります。

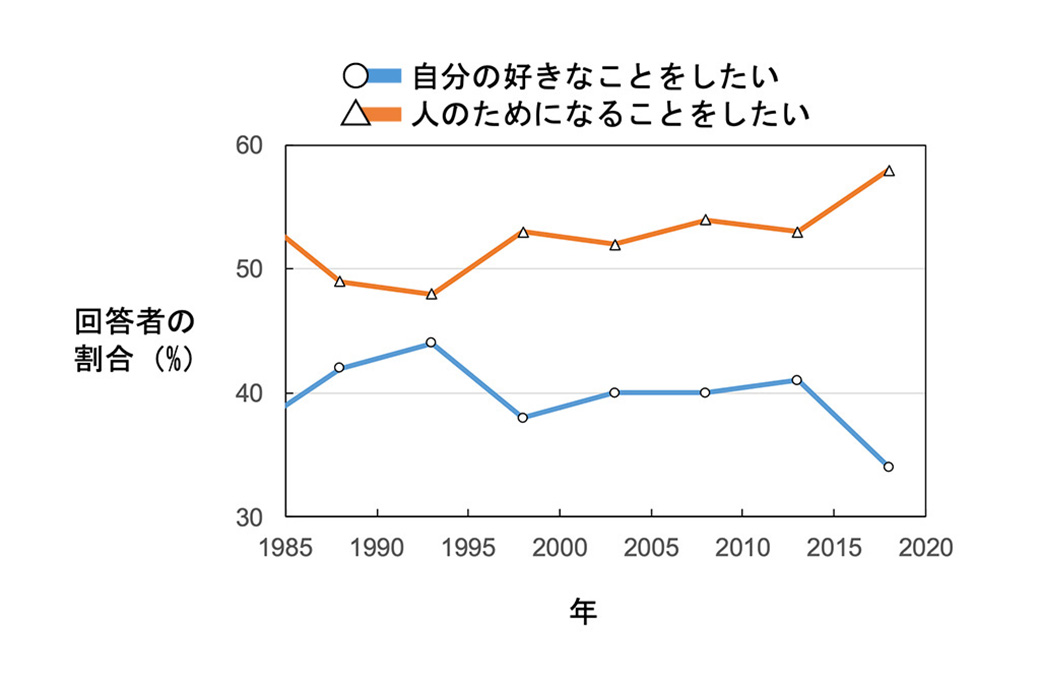

統計数理研究所が実施している「日本人の国民性調査」では、理想の生き方について次の2つから選択する設問があります。

1.人のためにはならなくても、自分の好きなことをしたい

2.自分の好きなことかどうかはともかく、人のためになることをしたい

1は「自分が確固として存在する」という独立的世界観、2は「自分が他者との関係の中で存在する」という相互依存的世界観と通じる考え方です。

1990年代半ばには、1と2を選ぶ人の割合はほぼ同じでした。しかしその後、2を選ぶ人が増加しています(下図、Komatsu et al., 2022)。

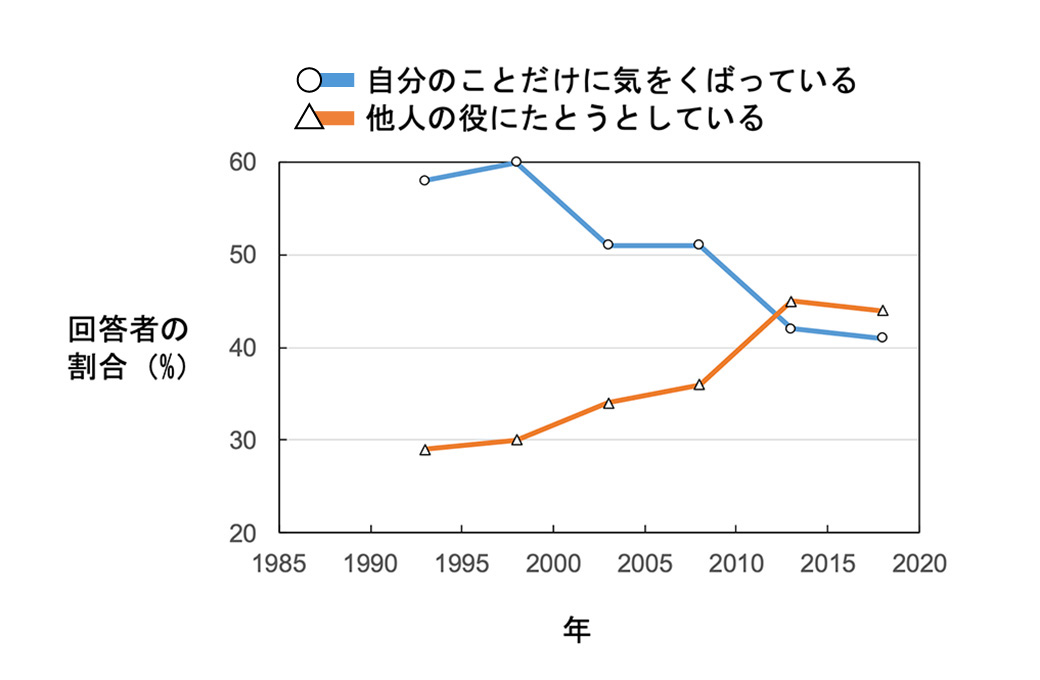

同じ調査では、「世の中の人は一般にどのように考えているか」についても質問しています。

1 自分のことだけに気をくばっている

2 他人の役にたとうとしている

1990年代半ばには、1を選ぶ人が2を選ぶ人の倍ほどいました。その後、2を選ぶ人が徐々に増え、2010年代には2が1を上回るようになりました(下図、Komatsu et al., 2022)。

こうした変化を、皆さんは実感としてお持ちでしょうか?

私は実感があります。食品業界を例に取ると、2000年以前は「安心・安全」が主な訴求ポイントでした。しかし2000年以降は、「地域コミュニティ」や「環境」を重視する企業が増えてきています(渡邊・真田,2023)。同様に、食育においても「栄養」だけでなく「地域コミュニティ」や「環境」が重視されるようになってきました(Rappleye et al., 2025)。つまり、視点が「自分自身」から「他者」へと移ってきているのです。

以上のような変化が起きた時期は、社会のほころびが日本で広く認識されるようになった時期と重なっています。2000年代には雇用条件が不安定となり、貧困率が上がりました。2008年に起きたリーマンショックの後には、生活困窮者のために避難所(「年越し派遣村」)が設置されるまでになりました。その後2011年には、東日本大震災と原発事故が追い打ちをかけました。

こうしたほころびを背景にして、多くの人は「人間は一人で生きられるわけではない」という相互依存的感覚を深めたのではないか、というのが私の考えです。そしてこの感覚の深まりが、日本の環境負荷低減の一因でもある、と私は考えています。

以上のように社会の変化を広く見てくると、学校給食や坂ノ途中の「お野菜セット」のような些細な取り組みも、大きな社会変化の一部を成しているように感じられます。同様に、みなさまの食事や生活の仕方が変化しているなら、それも、大きな社会変化の一部なのかもしれません。

おそらく、日本社会は静かに、しかし着実に変化しているのです。その変化を作り出しているのは「特定の誰か」ではなく「市井の多数の人々」なのだと、私は思っています。

このことをお伝えしたいと思って、今年度は連載を書いてきました。読んでくださった方々が、日常生活を広い視点から捉えなおすきっかけとなっていたら、嬉しく思います。

本連載は今回が最終回です。全19回と、かなり長い間お付き合いいただきました。ここまで書き続けられたのは、記事に反応を寄せてくださった読者のみなさまのおかげです。その意味で、この連載は、みなさまと私との相互依存的関係が生み出したものです。支えてくださり、ありがとうございました。(完)

![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)

小松 光(坂ノ途中の研究室)