この数回「世界観」の話をしてきました。「世界観」の話になったのは、私たちの食生活を考えていたからです。

日本の食生活は、他国に比べて優れた点がいくつかあります。たとえば、過食が少なく、肉の摂取量も控えめで、フードロスも少ない、などです。

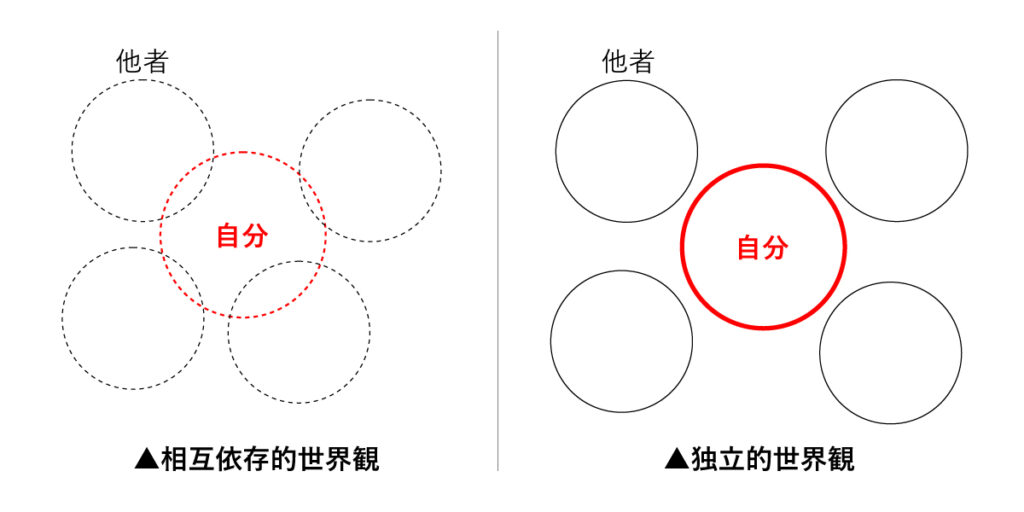

私は、その背景に相互依存的世界観があると考えています。相互依存的世界観では、自分は自然や他者と重なりを持って存在します。そして、この世界観は、日々の生活の中で形づくられ、維持されているのです。

たとえば、私たちが食事の前に「いただきます」と言って、自然や農家さん、料理を作ってくれた人に感謝するとき、私たちは自分と他者との重なりを確認しています。あるいは、ニンジンを残している子どもたちに、幼稚園の先生が「ニンジンさんも食べてあげないと、悲しいんじゃないかな」と言うとき、子どもたちは、自分とニンジンさんの重なりに思いを馳せています。

でも、こんな些細なことで、本当に世界観は変わるのでしょうか? 「変わる」というのが、心理学の答えです。

たとえば、こんな実験があります。被験者を二つのグループに分けて、同じ内容の文章を読んでもらいます。ただし、一方の文章はすべて複数形(weやus)で書かれ、もう一方はすべて単数形(Iやme)で書かれています。すると、前者の文章を読んだグループは相互依存的世界観に、後者の文章を読んだグループは独立的世界観に寄ることがわかっています(Gardner et al., 1999,Psychological Science)。

別の実験では、一方のグループに「自分と家族・友人の共通点」を、もう一方に「相違点」を思い出してもらいます。すると、前者は相互依存的世界観に、後者は独立的世界観に寄る傾向が見られます(Oyserman and Lee, 2008, Psychological Bulletin)

以上をもとに考えるなら、私たちは日々、無数の小さなシグナルを受け取りながら、自らの世界観を形成したり、維持したりしていることになります。そしてその世界観は、意識が働く前の段階で、私たちの行動に大きな影響を与えています。ちょっと怖いくらいの話ですね。

以上を踏まえると、学校給食の重要性がより明確になります。

給食には、相互依存的世界観を強めるシグナルがたくさんあります。学校給食では、食事の由来が理解できるよう、遠くで作られた加工品ではなく、地域でその季節にとれた食材が使われます。子どもたちは、その食材を調理員さんが料理し、級友が給仕してくれたことを知っています。そのことに思いを馳せて、食事を贈り物として感謝しながらいただきます。

もちろん、こうしたシグナルは給食に限らず、広く学校生活に存在します。たとえば、小中学校では、班活動で協力して給食当番や掃除を行い、運動会ではリレーや綱引きといった集団競技を経験します。国語の教材にも、人と人、人と自然の相互依存をテーマとした物語が多く登場します(たとえば、小学6年生『海のいのち』)。私たちには当たり前に思えるこれらの取り組みは、国際的に見ると決して一般的ではありません。

補足になりますが、相互依存的世界観が常に優れているわけではありません。独立的世界観が有用な場面も存在します。

独立的世界観では、自分は他者と重なりを持ちません。そのため、他者に左右されず自分の信念を貫くことに優れています。不正に立ち向かうような場面では、この独立的世界観が力を発揮します。

ですが、環境問題に向き合う際には相互依存的世界観が大切です。自然とのつながりを敏感に感じ取れる人のほうが、環境のために行動を変えやすいからです。実際、相互依存的世界観が優勢な社会ほど、一人当たりの環境負荷が小さいことが報告されています(Komatsu et al., 2019, Anthropocene)。

このような観点からすれば、日本の学校給食や学校生活は素晴らしい一面を持っています。とはいえ、私自身は子どものころ学校生活が苦手で、不登校気味だった時期もありました。ですが、大人になり海外の教育事情を知るにつれ、日本の学校生活には重要なものが含まれていると感じるようになりました。

さて、私たちはすでに学校を卒業してしまいました。私たちには給食も班活動もありません。その中で、どのようにして相互依存的世界観を維持することができるでしょうか?

次回は、そのお話をさせてください。それでは、また。

![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)

小松 光(坂ノ途中の研究室)